Plateformes MaaS, IA, modularité : repenser la mobilité publique par le service

Sommaire

- Introduction

- Nouveaux usages de la mobilité : attentes, comportements et signaux faibles

- Interopérabilité des systèmes : un levier clé pour la mobilité multimodale

- Agents intelligents, connectivité et orchestration IA

- Une méthode de transformation ancrée dans le terrain

- Une mobilité augmentée, sensible, accessible et territorialisée

- Conclusion – Vers une mobilité numérique augmentée

Introduction

La conception d’une politique de mobilité urbaine ne repose plus sur une logique unique ou un idéal rigide. Les citoyens eux-mêmes expriment une volonté claire : accéder à un écosystème souple, équilibré, ajustable aux réalités de terrain. Les résultats d’enquêtes récentes soulignent ce consensus : quels que soient l’âge, le lieu de vie ou les préférences politiques, les Français plébiscitent une combinaison raisonnée d’outils (transport public, vélo, voiture individuelle thermique ou électrique) plutôt qu’un choix exclusif.

La mobilité entre dans une nouvelle phase. Longtemps pensée comme un ensemble de flux techniques, elle s'impose aujourd'hui comme une expérience globale, sensible, intelligemment orchestrée. Dans ce contexte, les attentes des voyageurs s'intensifient : rapidité, personnalisation, cohérence entre les canaux, transparence de l'information, accessibilité contextuelle.

Cet article propose une immersion dans les dynamiques profondes qui façonnent aujourd’hui la transformation numérique des mobilités. Il articule les grands enjeux contemporains : expérience usager, gouvernance distribuée, interopérabilité des services, intelligence des interfaces, avec une approche technologique résolument opérationnelle.

Il s’appuie sur l’expertise pluridisciplinaire de BeTomorrow : intelligence artificielle appliquée aux cas d’usage métiers, design de services centrés sur les usagers, architecture logicielle robuste et modulaire, intégration API-first, pilotage agile de projets complexes. Chaque partie du document illustre comment ces briques technologiques et méthodologiques s’agrègent pour construire une infrastructure numérique réellement activable, quelle que soit la taille du réseau, son niveau de maturité, ou ses spécificités territoriales.

Nouveaux usages de la mobilité : attentes, comportements et signaux faibles

Ce qui évolue, ce sont les standards. Les usagers attendent une information utile, accessible et adaptée à leur contexte de transport, quel que soit le canal.

La mobilité se redéfinit sous l'effet de nouveaux comportements. Le modèle du transport en commun conçu comme une suite d'opérations (monter à bord, valider, descendre) cède la place à une expérience servicielle enrichie. Cette transformation est déjà à l’œuvre dans de nombreux secteurs. Les standards établis dans le e-commerce, les services bancaires ou les plateformes de contenus deviennent aujourd’hui la référence implicite pour tous les environnements serviciels. Le champ de la mobilité n’y échappe pas. Il doit composer avec ces nouveaux réflexes.

L'utilisateur veut savoir à l'avance, comprendre maintenant, et recevoir une aide adaptée s'il se trouve dans une situation inhabituelle. Il attend une relation fluide, multicanale, proactive.

Trois exigences structurent cette nouvelle grammaire d’usage :

Instantanéité systémique : chaque demande appelle une réponse claire, en moins de 3 secondes, sans complexité ni redondance.

Pertinence dynamique : les alertes prennent en compte l'heure, la localisation, la ligne, le parcours habituel, et proposent des alternatives cohérentes.

Omnicanalité réelle : l'information est accessible sur tous les canaux, sous une forme compréhensible et cohérente avec le contexte d'usage.

Dès le réveil, la mobilité s’invite dans les routines quotidiennes. Près de 30% des Français consultent une application de transport dans les 15 premières minutes de leur journée¹. Ce chiffre souligne à quel point les solutions numériques ne sont plus des aides ponctuelles, mais des outils d’organisation intégrés à la temporalité réelle des usagers. La demande d’instantanéité ne repose pas uniquement sur la vitesse de réponse : elle concerne aussi le moment d’apparition de l’information, sa précision contextuelle, sa capacité à accompagner sans effort.

Ce besoin de pertinence immédiate s’étend à la manière dont les usagers interagissent avec les services. 73 % des utilisateurs mobilisent plusieurs canaux numériques dans un même parcours, et 81 % débutent leur interaction par un point d’entrée digital². Ces chiffres illustrent une attente forte : celle d’une information fluide, synchronisée, toujours accessible et cohérente entre tous les canaux disponibles. Dans le champ de la mobilité, cela implique une transformation profonde des architectures de service : sortir d’une logique silotée pour concevoir des parcours véritablement continus, sans rupture, ni redondance.

L’intelligence artificielle vient renforcer cette dynamique. Elle ne se substitue pas à l’humain, elle en prolonge les intentions — en rendant l’expérience plus sensible, proactive et contextualisée. Un tiers des usagers a déjà utilisé l’IA pour planifier un déplacement, et près de la moitié se dit prête à le faire³. Par ailleurs, 40 % des voyageurs déclarent avoir eu recours à une solution IA pour organiser un séjour, avec une progression de 22 points en un an⁴. L’IA devient un levier concret d’engagement, d’assistance, et d’orchestration intelligente des services.

Ces mutations convergent vers une exigence opérationnelle partagée : construire des plateformes capables de capter, interpréter et répondre aux signaux faibles en temps réel, sans démultiplier les points de friction. Cela suppose de penser chaque point de contact non pas comme une interface isolée, mais comme une entrée possible vers un système global, cohérent et actif. L'information devient un vecteur de service à part entière, en lien direct avec les besoins du moment, la situation de l’usager et les capacités du réseau.

C’est à cette condition que la mobilité numérique peut passer du statut d’outil fonctionnel à celui de cadre de confiance, de confort et de compréhension, en phase avec les usages, les attentes et les rythmes de vie.

Interopérabilité des systèmes : un levier clé pour la mobilité multimodale

Chaque système en place constitue une brique potentielle dans un écosystème plus cohérent.

Les réseaux de transport disposent aujourd'hui d'un écosystème digital fragmenté mais riche en potentiel : systèmes d'information voyageurs, infrastructures billettiques, outils de régulation opérationnelle et bases de données temps réel. L'ensemble de ces composants constitue une infrastructure puissante. Leur interconnexion au sein d'une architecture orchestrée crée une valeur nouvelle : l'expérience intégrée.

L'approche "Backend for Frontend" (BFF) permet d'optimiser cette interconnexion en créant des couches d'API spécifiques à chaque interface utilisateur, simplifiant ainsi l'intégration et améliorant les performances des applications front-end. Chaque canal (application mobile, site web, widget, messagerie, assistant vocal) bénéficie alors d’une structure optimisée, en lien direct avec les données du réseau.

La plateforme multimodale agit comme un centre névralgique. Elle assure l'agrégation, la coordination et la distribution intelligente des services via ces BFF adaptés. Cette architecture permet une gouvernance unifiée des parcours, sans rupture ni complexité supplémentaire, tout en facilitant l'évolution indépendante des différentes interfaces utilisateur. Elle devient une interface d’orchestration à haute disponibilité, capable de traiter des volumes élevés tout en conservant une réactivité essentielle pour l’information temps réel ou les interactions sensibles avec les utilisateurs.

Une plateforme utile structure :

Les interactions : chaque requête (horaire, itinéraire, titre, suivi, alerte) est captée, qualifiée et traitée en contexte

Les flux de données : trafic temps réel, disponibilités de vélos ou de parkings, états de fonctionnement

Les canaux : application mobile, interface web, chatbot, messagerie (WhatsApp, Messenger), borne interactive, assistant vocal

Capacités essentielles

Interopérabilité API-first : chaque service est accessible via un connecteur standardisé, documenté, sécurisé

Modularité à la carte : les briques peuvent être activées selon les besoins d’un territoire, d’un opérateur, d’une situation spécifique

Pilotage en temps réel : la plateforme centralise les interactions, mesure les performances et alimente les outils de décision

Les 2 cas MaaS développés par BeTomorrow :

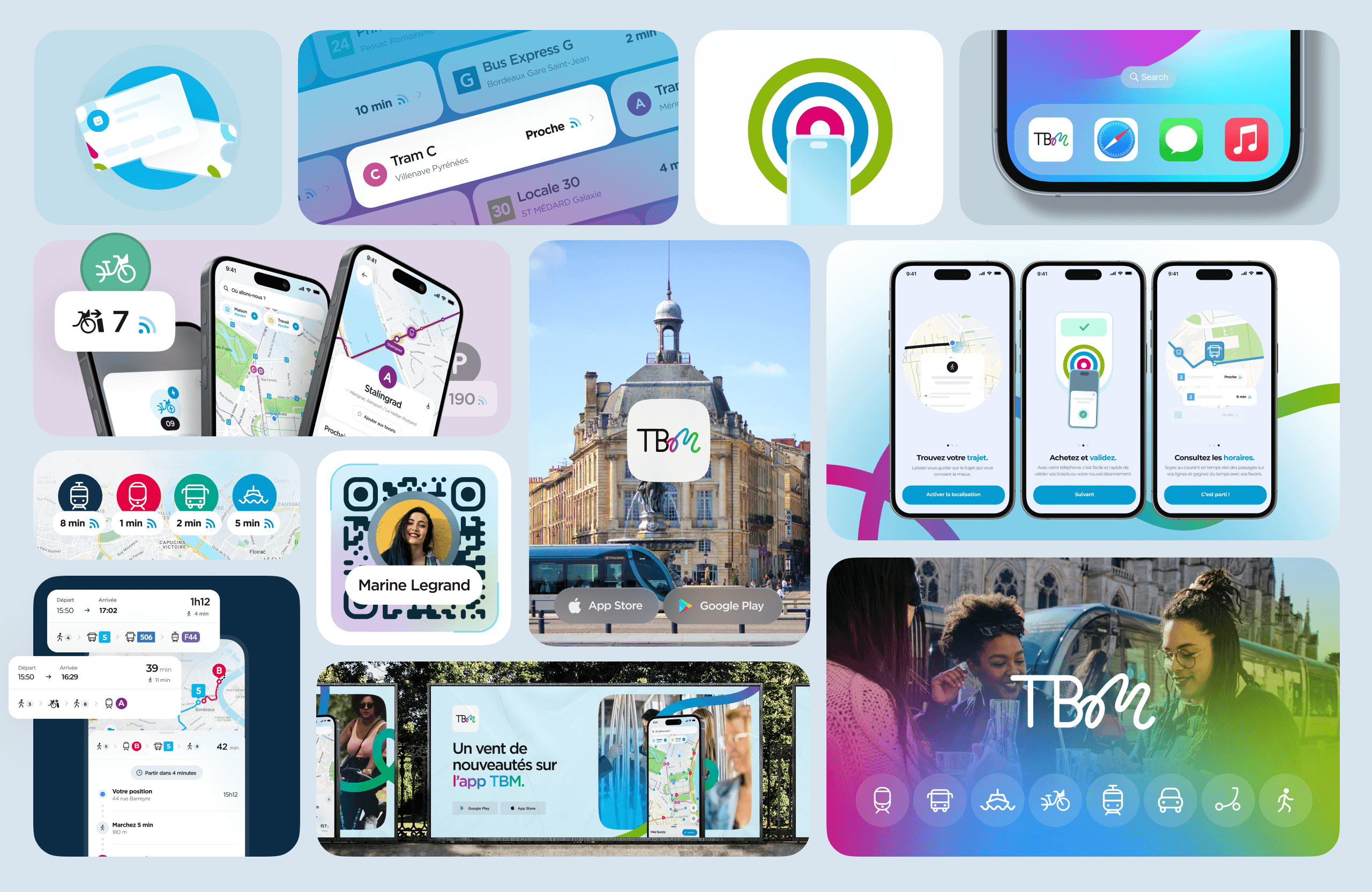

TBM Mobilités à Bordeaux : une plateforme MaaS de niveau 3, intégrant calcul d’itinéraires multimodaux, achat et rechargement de titres, décrochage vélo via mobile, avec plus de 212 millions de requêtes API/mois, 99,98 % de sessions sans incident, et une note de 4,5/5 sur les stores

Ilevia : déploiement progressif d’un MaaS niveau 3 sur la métropole de Lille, intégrant application mobile, données temps réel, services tiers (stationnement, vélos, P+R), cartographie intelligente et services contextualisés

Agents intelligents, connectivité et orchestration IA

L’IA conversationnelle devient une interface opérationnelle des réseaux : elle orchestre les systèmes et fluidifie la relation avec les voyageurs. Intégrée à une architecture ouverte et API-first, elle assure une coordination dynamique entre les besoins des usagers et les capacités du réseau, sans dépendance à un protocole particulier.

Trois piliers structurants

Agents spécialisés : conçus pour répondre à des thématiques ciblées (info trafic, itinéraires, gestion des réclamations, horaires spéciaux, impact d'événement)

Interfaces contextualisées : adaptées au canal (mobile, web, borne, messagerie), au profil usager (PMR, touriste, abonné), au moment (pic, nuit, week-end)

Connexions profondes : via API et connecteurs MCP, pour accéder aux données internes (CRM, superviseur, horaires temps réel, simulateur tarifaire)

Une nouvelle génération de solutions spécialisées

L’innovation en mobilité ne se joue plus seulement sur les interfaces visibles : applis plus ergonomiques ou sites plus fluides, mais sur l’intelligence qui pilote l’interaction.

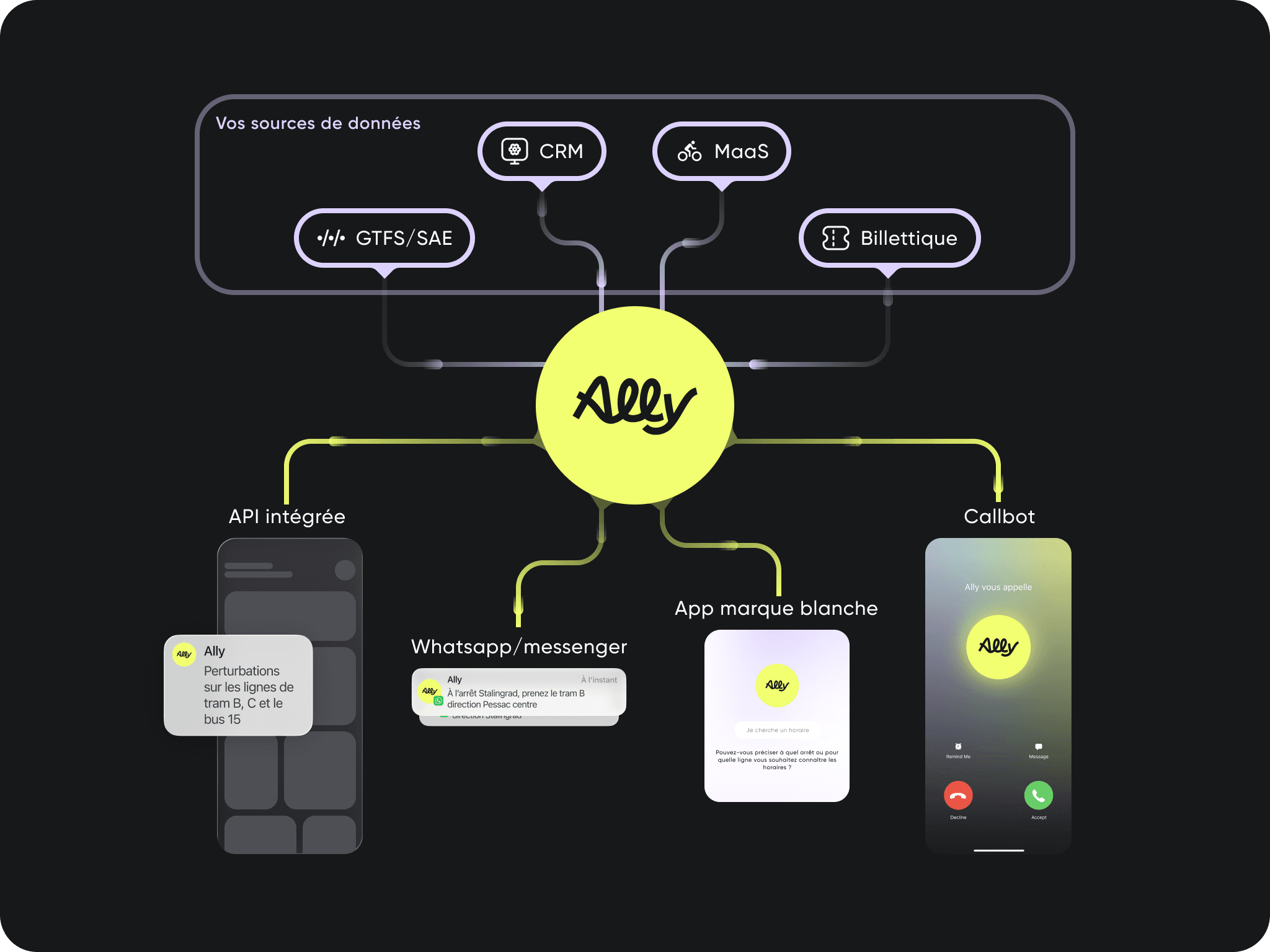

C’est précisément la mission d’ALLY. Première plateforme SaaS d’IA pensée pour la mobilité, ALLY inaugure une génération de solutions capables de dépasser les calculateurs et les interfaces classiques pour proposer des agents intelligents, capables de comprendre, contextualiser et répondre aux besoins des voyageurs comme des opérateurs.

Avec ALLY, les informations essentielles : recherche d’itinéraires, perturbations, prochains passages, tarifs, paiements demain, deviennent accessibles en langage naturel, en temps réel, sur tous les canaux numériques.

Un socle IA en service

ALLY est une boîte à outils complète, immédiatement activable :

Un socle API qui transforme les données transport : GTFS (General Transit Feed Specification), SAE (Système d'Aide à l'Exploitation), CRM, billettique, MaaS, en réponses contextualisées et sécurisées.

Des modules complémentaires fondés sur des modèles de langage (LLM) spécialisés, pour enrichir l’expérience (reformulation, accessibilité, voix, traduction).

Une base de connaissances mobilité, optimisée pour les cas d’usage réels et les règles métiers du secteur.

Une mise en œuvre simple et flexible

ALLY a été conçu pour s’intégrer rapidement, sans lourdeur technique, grâce à des modes d’intégration concrets et complémentaires :

WebComponent : un module léger, plug-and-play de chatbot sur site ou app existante.

Application mobile ALLY : une app marque blanche, clé-en-main et personnalisable.

Messageries instantanées : WhatsApp, Messenger… pour rejoindre les usagers dans leurs usages quotidiens.

Callbot : l’information voyageur disponible par téléphone, renforçant accessibilité et efficacité des CRC.

API intégrée : pour ajouter une surcouche IA directement dans les systèmes existants (apps, sites, CRM).

Ces modules sont cumulables et activables à la carte. Un réseau peut démarrer par un canal léger (WebComponent) puis élargir progressivement avec WhatsApp, un callbot ou une application complète. Cette flexibilité permet de s’adapter aussi bien aux réseaux déjà fortement équipés, qu’à ceux cherchant une solution clé-en-main, prête à l’usage.

L’avant-garde d’une mobilité augmentée

ALLY incarne une plateforme d’IA en service, conçue pour accompagner l’émergence des agents intelligents dans la mobilité :

Agents capables de traiter demain des paiements,

De proposer un itinéraire multimodal contextualisé,

D’expliquer une perturbation en langage clair,

D’adapter une réponse aux besoins spécifiques d’un voyageur.

La valeur ne se jouera plus uniquement dans les interfaces, mais dans la capacité à orchestrer services et données par l’intelligence. ALLY offre aux réseaux un socle prêt à l’emploi, flexible et spécialisé, ouvrant la voie à une mobilité plus accessible, plus fluide et mieux intégrée aux usages numériques du quotidien.

Une méthode de transformation ancrée dans le terrain

La réussite d’un projet de mobilité numérique ne dépend pas seulement des technologies choisies, mais de la capacité à aligner vision, usages et réalité opérationnelle. Les démarches les plus efficaces partagent trois traits communs :

Elles sont transversales, en mobilisant toutes les expertises nécessaires,

Elles sont rapides, en générant des résultats tangibles dès les premières étapes,

Elles sont contextuelles, en tenant compte des spécificités locales et des contraintes existantes.

Une transformation réussie s’appuie sur une progression en plusieurs phases évolutives, chacune visant à maximiser la valeur à court terme tout en préparant l’évolutivité à long terme :

Alignement stratégique et immersion métier

Comprendre les ambitions politiques et les contraintes opérationnelles, analyser les systèmes en place et identifier les irritants majeurs côté usager. Cette étape est d’autant plus efficace qu’elle est menée en co-construction avec les équipes terrain et les parties prenantes locales.

Exploration des cas d’usage et design de service

Modéliser les parcours existants et cibles, hiérarchiser les cas d’usage à fort impact activables rapidement, concevoir des expériences fluides et utiles, adaptées aux contextes réels d’usage.

Structuration technique et architecture logicielle

Établir un socle robuste, interopérable et modulaire, capable de s’intégrer finement aux outils déjà en place (CRM, GTFS-RT, calculateurs, billettique, supervision…). L’objectif : activer une logique de plateforme sans nécessairement reconstruire l’existant.

Déploiement itératif et pilotage partagé

Expérimenter sur un périmètre pilote, mesurer l’efficacité, ajuster rapidement et enrichir en continu grâce aux retours des usagers et des opérateurs.

Généralisation, transmission et évolutivité

Étendre progressivement le service à l’ensemble du réseau ou à plusieurs territoires, former et outiller les équipes internes, documenter les processus et anticiper les évolutions futures.

Cette approche, qui privilégie la preuve par l’usage et l’impact concret, est celle que BeTomorrow applique depuis des années dans ses projets de transformation numérique, y compris dans le domaine de la mobilité. Elle s’adapte aussi bien aux autorités organisatrices qu’aux exploitants et aux groupements inter-territoriaux.

Une mobilité augmentée, sensible, accessible et territorialisée

Chaque interaction devient une opportunité de créer de la clarté, de l’engagement, de la valeur.

Les outils numériques activés permettent de construire une relation servicielle fine. Les données territoriales, les habitudes de parcours, les profils d’usagers deviennent des leviers d’amélioration continue de l’expérience.

Accessibilité et inclusion : une priorité structurelle

Penser une mobilité augmentée, c’est concevoir des services qui s’adressent à la pluralité réelle des usagers. Cela implique de sortir d’une logique unique pour embrasser une diversité de situations, de parcours, de capacités physiques, cognitives, technologiques ou linguistiques. L’inclusion ne peut être traitée comme un ajout en fin de chaîne : elle devient un impératif structurel du design et de l’architecture.

Concrètement, cela signifie intégrer des normes d’accessibilité dès les premiers sprints, concevoir des parcours fluides pour les personnes en situation de handicap, rendre lisibles les interfaces pour des publics éloignés du numérique, et proposer des modalités d’interaction alternatives (voix, tactile, textuelle, physique). Il s’agit aussi de tenir compte des usages mobiles en zones peu couvertes, des besoins de traduction automatique ou de formats adaptés à la lecture simplifiée (FALC).

En rendant l’information voyageur compréhensible par tous, quel que soit le niveau de familiarité ou le canal utilisé, les réseaux renforcent leur rôle de service public. Ce travail ouvre la voie à une relation usager plus sensible, plus juste, plus efficace — capable d’accompagner, d’expliquer, d’orienter sans jamais exclure.

Conclusion – Vers une mobilité numérique augmentée

Activer une mobilité numérique augmentée, c’est engager un véritable mouvement de fond :

transformer l’infrastructure technique en levier de service public,

rendre le numérique lisible, humain et ancré dans les territoires,

faire le choix de la modularité, de l’inclusion et de l’adaptabilité.

Cela signifie considérer la technologie non pas comme une fin en soi, mais comme un accélérateur de ce qui compte vraiment : permettre à chacun de se déplacer plus facilement, de comprendre ses options, de décider librement et de participer à une société en mouvement.

Cette vision implique de tisser des alliances solides : avec les équipes métier, avec les usagers, avec les collectivités. C’est un travail collectif, itératif, qui aboutit à des solutions concrètes, activables et capables d’évoluer dans le temps.

L’avenir de la mobilité se jouera à l’intersection de la donnée, de l’usage et du territoire. Il demandera des infrastructures ouvertes, des systèmes interconnectés, des interfaces accessibles et une capacité à prendre des décisions audacieuses. Plus qu’un outil, c’est une dynamique à impulser : transformer les contraintes en opportunités, les idées en usages, les besoins du terrain en services prêts à déployer.

Cette dynamique est déjà à l’œuvre, et elle ne peut être que collective. C’est dans cet esprit que BeTomorrow accompagne les acteurs publics et privés, en conjuguant expertise technique, design centré usager et culture du résultat.

Références

Université René Descartes (2023) – Étude sociologique sur les usages matinaux des smartphones

BetterCommerce, HBR, UniformMarket (2024) https://www.bettercommerce.io/blog/omnichannel-retailing-report-2024

Arrivia (2024) – Consumer Survey on AI-Aided Trip Planning https://www.arrivia.com/reports-surveys/arrivias-consumer-survey-ai-aided-trip-planning

Lifewire / Matador Network (2024) https://www.lifewire.com/ai-travel-apps-guidegeek-8738508